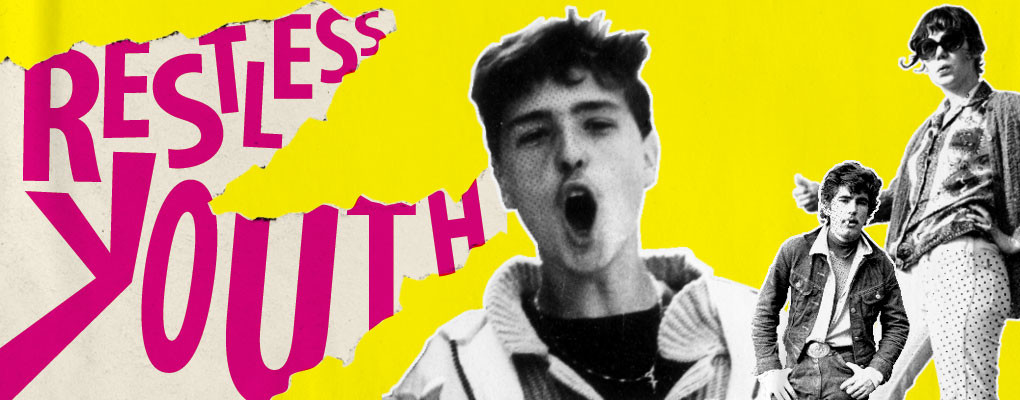

Erwachsen werden in Europa (1945–heute)

Ausstellung Beendet 2020

In den vergangenen 70 Jahren hat sich die Rolle junger Menschen in Europa stark verändert: Waren sie früher der Geschichte weitestgehend passiv ausgeliefert, sind sie heute aktiv am historischen Geschehen beteiligt. In dieser Ausstellung werden vier Generationen junger Menschen vorgestellt, die in entscheidenden Momenten der europäischen Geschichte volljährig wurden: In den späten 1940ern, den 1960ern, den 1980ern und den 2000ern. Die Ausstellung geht den zentralen Lebenserfahrungen junger Menschen in den Bereichen Ausbildung und Berufstätigkeit, Identitätsfindung und Liebe nach.

Diese Erfahrungen werden untrennbar mit der jeweiligen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Situation verbunden. In einer wohlhabenden und freien Gesellschaft jung zu sein, ist etwas völlig anderes, als wenn Armut oder politische Unterdrückung diesen Lebensabschnitt prägen.

Überall in Europa versuchten junge Menschen in der Vergangenheit, mit den Werten ihrer Eltern zu brechen. Sie betrachteten sich als eine besondere Generation – „Meine Generation“. Sie entwickelten ihre eigene Kultur mit eigenen Wertvorstellungen, für die sie bereit waren zu kämpfen und sogar zu sterben.

In dieser Ausstellung geht es um junge Menschen, was aber nicht bedeutet, dass sie sich nur an diese Zielgruppe wendet. Wir waren schließlich alle einmal jung, und selbst wenn die Jugend vergänglich ist, so bleibt sie doch unvergesslich.

Videogalerie 1 – Geschichten hinter den Objekten

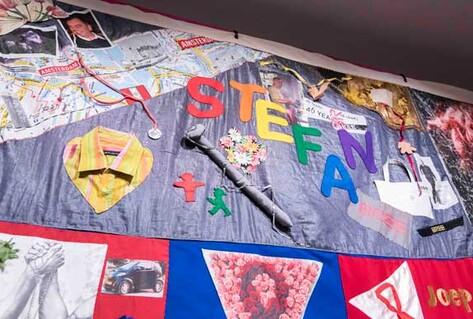

Objekt, das dem Haus der Europäischen Geschichte von der niederländischen Sektion des Projekts AIDS Memorial Quilt zur Verfügung gestellt wurde.

AIDS-Quilt-Block – Interview für „Jugend im Aufbruch“

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Entdecken Sie, wie der niederländische Soldat Flip Peeters seine Erfahrungen im Kolonialkrieg gegen die indonesische Unabhängigkeit (1948–1950) durch grafische Illustrationen in Buchstaben und seinem Tagebuch erklärte. Das Tagebuch war in unserer Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“ zu sehen.

Zeichnungen aus der Geschichte: Kriegstagebuch aus dem Kolonialkrieg gegen die indonesische Unabhängigkeit

Juan Busquets schloss sich mit 21 Jahren dem bewaffneten Widerstand gegen das Franco-Regime an. Hier erläutert er die Geschichte, die sich hinter der handgefertigten Spieluhr verbirgt, die er unserer Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“ geliehen hat.

Interview – handgefertigte Spieluhr – erstellt während des bewaffneten Widerstands gegen das Regime General Francos

Der Prozess des Aufbaus unserer Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“, in der vier Generationen junger Menschen beleuchtet werden, die in Schlüsselmomenten der europäischen Geschichte erwachsen wurden: in den 1940er-, den 1960er-, den 1980er- und den 2000er-Jahren.

Hinter den Kulissen – die Entstehung von „Jugend im Aufbruch“

Videogalerie 2 – Geschichten hinter den Objekten

Interview mit Terje Toomistu, einer privaten Sammlerin und Forscherin

Sowjetische Hippiebewegung

Junge Europäerinnen und Europäer haben Objekte aus Protesten gegen den Klimawandel gespendet, darunter ein Exemplar von Greta Thunbergs Rede, Protestbanner und ein „Plastiksuppenanzug“ . Diese wurden in einer besonderen Auslage im Zusammenhang mit unserer Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“ gezeigt.

Junge Europäerinnen und Europäer spenden Objekte aus Protesten gegen den Klimawandel

Entdecken Sie auf den Fotos von Olivia Heussler, wie sich junge Menschen in Zürich während der 1980er-Jahre an Protesten beteiligten. Eine Auswahl ihrer Bilder wird in unserer Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“ im Abschnitt „Zwischen Verzweiflung und Hoffnung“ gezeigt.

Zwischen Verzweiflung und Hoffnung – Geschichte einer Fotografin

Vor 70 Jahren waren junge Menschen in Europa in erster Linie Opfer der geschichtlichen Entwicklung. Heute dagegen schreiben sie selbst Geschichte. Erleben Sie die vier Ausstellungsabschnitte in diesem Werbevideo.

Wechselausstellung „Jugend im Aufbruch“ – Rundgang durch die Höhepunkte

Europas schweigende Generation?

Der Zweite Weltkrieg hatte junge Menschen und ihre Familien zutiefst traumatisiert. Menschen, die sich nahestanden, verloren sich aus den Augen oder wurden getrennt. Die Infrastruktur des täglichen Lebens lag in Trümmern. Trotz Mangel und Verzicht versuchten die jungen Menschen in ihrem Leben weiterzukommen. Hochzeitskleider aus Fallschirmseide und Hochzeitstorten aus Pappe stehen für den Versuch, Stabilität und Normalität herzustellen.

"Sehnsucht nach Normalität" abschnitt, Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Das Ende des Krieges bedeutete keineswegs Frieden und ein Ende der Gewalt für alle. In vielen Ländern gingen Kämpfe in Form von Kriegen und Widerstandsbewegungen weiter. Anstatt den langersehnten Frieden zu genießen, waren junge Menschen erneut Gewalt und schweren Bestrafungen ausgesetzt. In den neu installierten kommunistischen Regimen in Osteuropa nahmen junge Menschen an friedlichen, aber auch bewaffneten Widerstandsbewegungen teil.

Während eines plötzlichen Angriffs trug Kokk die Säge auf seinem Rücken. Die Säge fing die Kugel auf und er blieb unverletzt. 1949 wurde er jedoch nach Sibirien deportiert, wo er ums Leben kam.

"Fragile hope", Säge, die dem Waldbruder Kokk das Leben rettete. Sowjetunion (Estland), 1944-1949 Eesti Rahva Muuseum, Tartu, Estland

In der unmittelbaren Nachkriegszeit gab es keine spezifische Jugendkultur. Die allmählich entstehenden Jugendkulturen waren von Amerika beeinflusst und erfreuten sich bei europäischen Jugendlichen, die nach Möglichkeiten suchten, ihre Individualität und ihren Widerstand gegen die angepasste Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, großer Beliebtheit.

In fast allen Ländern entwickelten sich verschiedene Subkulturen: die Teddy Boys und Rocker in Großbritannien, die Blouson Noirs in Frankreich, die Teppisti in Italien, die Nozem in den Niederlande, die Halbstarken in Deutschland, die Bikiniarze in Polen, Jampecok in Ungarn, Malagambisti in Rumänien, die Potápkas oder Páseks in Tschechoslowakien und die Stilyagi in der Sowjetunion.

Die Behörden im Osten und Westen waren durch diese Subkulturen alarmiert. Regierungen und Polizei betrachteten diese Jugendlichen als Hooligans und Straftäter und verfolgten sie allein aufgrund ihres Erscheinungsbilds.

Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Die jungen Menschen und Jugendbewegungen in Europa brachten ihren Wunsch nach Frieden zum Ausdruck, der nur durch Aktionen über nationale Grenzen hinweg zu erfüllen wäre. Die Jugend wurde als schön, stark und — durch Friedenssymbole — als im Kampf für den Frieden international vereint dargestellt. Als Zeichen der Versöhnung wurden in ganz Europa nach dem Krieg internationale Jugendlager und -treffen organisiert.

Der Kalte Krieg veränderte die Lage durch die Vorherrschaft der Sowjetunion in Osteuropa, die zur Isolation Osteuropas führte und den breiten internationalen Austausch zerstörte. Die Jugend wurde zum Kernthema im Propagandakrieg zwischen Osten und Westen.

Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Generation Revolution

Musik und Mode in den 1960er Jahren

Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Mode, die soziale Veränderung der 60er-Jahre widerspiegelt

(Von links) Papitex Papierkleid, Pierre Cardin Bull's Eye Minirock, Kleid der schwedischen Designergruppe Mah-Jong

Sowjetische Motorroller „Vyatka“ VP150

Sowjetunion, 1960s

Braune Wildlederjacke getragen von John Lennon (1940–1980) während der Aufnahme „With the Beatles” (1963).

National Museums Liverpool, Liverpool, Vereinigtes Königreich

Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit führte dazu, dass viele ihre Ausbildung verlängerten und die Stabilisierung ihrer Lebenssituation auf sich warten ließ. Auch in Osteuropa, wo die Jugend innerhalb des angeschlagenen kommunistischen Systems kaum Chancen für sich sah, nahm die Frustration zu. Die Musik der jungen Menschen war durchgängig von dem Gefühl geprägt, keine Zukunft („No Future“) zu haben. Die wirtschaftliche, kulturelle und politische Stagnation inspirierte neue Genres und Subkulturen. So war zum Beispiel die Punk-Bewegung darauf aus, zu schockieren und anzuecken und damit die damalige Gesellschaft und den Lebensstil in Europa zu kritisieren.

Punk jacket in leather and metal from Soviet Union (Estonia) 1980s section

1980/81 kam es zu einer Welle von Straßenprotesten, Hausbesetzungen und gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Die jungen Menschen waren mit dem Gesellschaftssystem unzufrieden, aber es gelang ihnen nicht, eine Alternative zu finden.

Arbeitslosigkeit und ethnische und religiöse Spannungen führten zu blutigen Zusammenstößen, an denen oft junge Menschen beteiligt waren.

Im Osten setzten sich die jungen Menschen stärker mit Themen wie Frieden, Freiheit und Menschenrechte auseinander. Diese Themen spielten wenig später eine wesentliche Rolle in den dortigen Reform- und Unabhängigkeitsbewegungen.

Sommeruniform der Luftwaffe der Sowjetarmee mit selbstgemachten Orden. Sowjetunion (Lettland). 1980er-Jahre Latvijas Okupācijas muzejs, Riga, Lettland

Mit Beginn der 1980er-Jahre schienen die Veränderungen Wirklichkeit zu werden, die die sexuelle Revolution verheißen hatte: Die Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln nahm zu, und Frauen erhielten mehr Kontrolle über Entscheidungen, die ihre Körper betrafen. Junge Europäer hatten Sex nun früher und ohne Trauschein. Die Akzeptanz von Gelegenheitssex stieg bei jungen Männern und Frauen. Homosexualität wurde sichtbarer. Sexuelle Beziehungen galten als unkompliziert. Das Aufkommen von AIDS veränderte das Leben und die Einstellung zur Sexualität erneut grundlegend.

Niederländischen AIDS Memorial Quilt, 1990-2014 Spende von Stichting NAMENproject, Amsterdam, Niederlande

Junge karrierebewusste Stadtbewohner – sogenannte Yuppies – waren die „Gewinner“ des Wirtschaftsaufschwungs der 1980er-Jahre: sie demonstrierten ihren Erfolg in allen Lebensbereichen. Das Musikvideo, hypervisuell und kommerziell, zeigt den zunehmenden Internationalismus und das Imagebewusstsein der Jugendkultur. Aufgrund ihrer Mobilität in Bildung und Beruf, die mit dem steigenden Lebensstandard und der Aufhebung der politischen Teilung Europas im Zusammenhang stand, verschaffte sich die europäische Jugend der frühen 1990er-Jahre den Ruf, kosmopolitisch und nach außen orientiert zu sein.

'Yuppies' zimmer (1980er-Jahre) Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Generation Ich?

Abschnitt 2000er-Jahre #Protest

Tinker imagineers, Utrecht, Niederlande

Natürliches Batterieaufladegerät von Biootech

Hergestellt vom spanischen Start-up Biootech